Napoleons Armee: die Große Armee

Napoleons Macht stützte sich vor allem auf seine Soldaten. Ab 1805 wurde die Armee als Große Armee bezeichnet, auf Französisch: Grande Armée. Nur mit ihrer Hilfe konnte Napoleon sein Kaiserreich aufrechterhalten. Sie war in der europäischen Geschichte eine der größten Streitkräfte.

Grande Armée von 1805, 1812 und 1813

Im eigentlichen Sinne gab es zwischenzeitlich keine Grande Armée. Denn zwischen Ende 1808 und Anfang 1812 wurde die französische Armee nicht so bezeichnet. Erst 1812 gab es wieder eine Armee dieses Namens.

So spricht man denn auch von der Grande Armée von 1805, der von 1812 und einer weiteren von 1813, als Napoleon nach dem verheerenden Russlandfeldzug eine neue Armee aufstellte.

1808 löste Napoleon die Grande Armée nach dem Vierten Koalitionskrieg zunächst auf, um seinen Friedenswillen zu zeigen. Die Soldaten blieben zum Teil in Deutschland stationiert oder wurden nach Spanien geschickt. Armeekorps gab es aber weiter, sie kämpften im Fünften Koalitionskrieg gegen Österreich, nur nicht unter dem Namen der Großen Armee.

1812 wurde die Armee dann offiziell auch wieder Grande Armée genannt. Ihr gehörten zu diesem Zeitpunkt rund 450.000 Soldaten an. Napoleon brach mit insgesamt rund 600.000 Männern nach Russland auf, von denen nur 70.000 bis 80.000 zurückkehrten.

1813 stellte er so eine neue Armee auf. In die Befreiungskriege zogen wieder rund 380.000 Soldaten, weitere befanden sich noch in der Ausbildung sowie in Spanien. Es gab hohe Verluste durch Krankheiten und eine schlechte Versorgung, weitere Soldaten wurden rekrutiert. Doch am Ende verlor Frankreich den Krieg - und erneut viele Soldaten ihr Leben.

1815 stellte Napoleon nach seiner Rückkehr noch einmal eine Grande Armée auf. Doch diese verlor die Schlacht bei Waterloo.

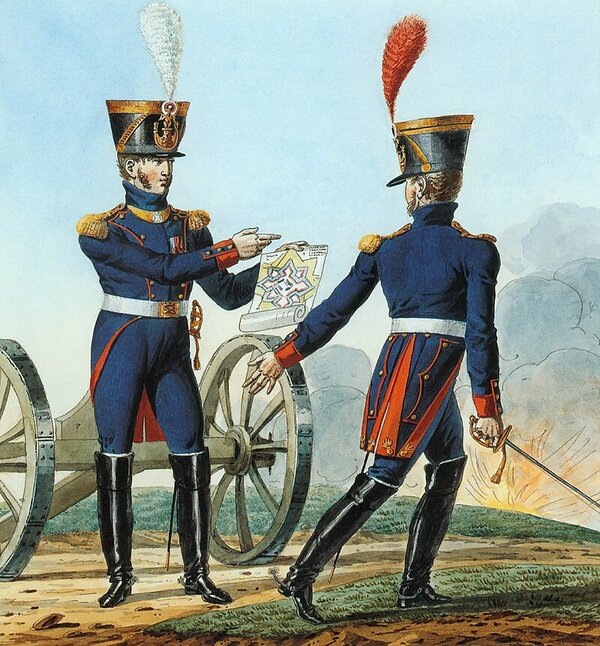

Gliederung der Großen Armee und ihre Vorteile

1805 gliederte Napoleon die französische Armee neu, indem er sie in Armeekorps teilte. An der Spitze eines Korps (einer Abteilung) stand jeweils ein Marschall. Zu einem Korps gehörten alle Waffengattungen, also Infanterie (Fußsoldaten), Kavallerie (Soldaten zu Pferd) und Artillerie (Soldaten an Geschützen wie Kanonen). Zu Beginn gab es sieben Armeekorps.

So war jedes Korps selbstständig, was große Vorteile mit sich brachte. Napoleon ließ seinen Kommandanten große Freiheiten und gab nur das Ziel und eine Zeit vor. Jede Kommandoebene gab Befehle nur an die direkt darunter liegende Ebene weiter. So konnten Marschpläne schnell geändert werden, ohne von oberster Ebene komplett durchgeplant zu werden.

Außerdem marschierten die Korps sehr schnell und ohne Ruhetage voran. So waren sie viel schneller als vom Gegner erwartet. Weil die Soldaten in ihrem Korps zusammenblieben, entwickelte sich auch eher ein Zusammengehörigkeitsgefühl.

Wer waren Napoleons Soldaten?

Alle französischen, unverheirateten Männer zwischen 20 und 25 Jahren mussten seit 1798 den Militärdienst antreten. Es gab also eine Wehrpflicht. Weil es aber viel mehr junge Männer gab als eingezogen werden sollten, entschied das Los. Man konnte sich davon allerdings auch freikaufen, was viele wohlhabende Männer machten. Viele der eingezogenen Rekruten begingen Fahnenflucht, sie desertierten.

Auch abhängige Länder mussten Soldaten stellen, zum Beispiel das Königreich Italien oder der Rheinbund. Gern gesehen waren Freiwillige, die länger dienen wollten. Auch Ausländer wurden gezielt angeworben.

Unterabteilungen waren die Divisionen, also zum Beispiel eine Infanteriedivision. Divisionen teilten sich weiter in Bataillone und Kompanien.

Die Kaiserliche Garde

Zur Grande Armee gehörte auch eine Kaiserliche Garde. Zu ihr gehörten als besonderer militärischer Verband nur die besten Soldaten, die Elite. Es waren also ausgewählte Soldaten. Die ältesten Soldaten mit besonders herausragenden Leistungen gehörten der Alten Garde an.

Mit der Zeit wuchs die Garde immer weiter, bis sie vor dem Russlandfeldzug 52.000 Soldaten umfasste. Weil die besten Soldaten dann aber den anderen Regimentern fehlten, hatte das auch Nachteile für die Grande Armée.