Papsttum im Mittelalter

Welche Entwicklung nahm das Papsttum im hohen Mittelalter? Einen Papst gab es schon im frühen Mittelalter. Das Christentum hatte sich in Europa ausgebreitet. In Rom, dort wo heute der Petersdom steht, soll einst der Apostel Petrus begraben worden sein. Er gilt als erster Bischof von Rom und er starb hier den Märtyrertod. Im Jahr 324 wurde hier schon eine Kirche erbaut, die Petrus geweiht wurde. Der Ort wurde Ziel vieler Wallfahrer.

Ungefähr ab dem Jahr 600 nannte sich der Bischof von Rom dann Papst. Weil Jesus Petrus und dieser den folgenden Bischöfen von Rom einen Vorrang als Leiter aller Christen gegeben habe, solle der Bischof von Rom die Führung der Christenheit übernehmen. Petrus war somit der erste Papst, auch wenn er sich selbst nicht so nannte. Im 8. Jahrhundert schenkte der König der Franken Pippin III. dem Papst Land rund um Rom. Das wurde dann der Kirchenstaat.

Im Hochmittelalter gingen die Könige im Heiligen Römischen Reich eine enge Verbindung mit dem Papst ein, denn sie ließen sich von ihm zum Kaiser krönen. Über die Stellung des Papstes in der christlichen Kirche wurde aber auch gestritten. So kam es zu einem Machtkampf zwischen Heinrich IV. und Papst Gregor VII., der als Investiturstreit bekannt wurde.

Kirchenreform im 11. Jahrhundert

Im 11. Jahrhundert, in dem auch Gregor VII. lebte, kam es zu einer Reformbewegung. Es ging darin nicht nur um das Recht zur Einsetzung der Bischöfe, eben die Investitur, sondern auch um andere Dinge. So war der Klerus verweltlicht und Ämter wurden mit Geld oder gegen Gefälligkeiten gekauft (Simonie). Einige Geistliche verbreiteten auch von der Kirche abweichende Meinungen (Häresie). Nach der Reform der Klöster, ausgehend von Cluny, folgte so nun die Reform der Kirche.

Gefordert wurde zum Beispiel , dass Geistliche ein Leben in Armut führen sollten statt dem Schwelgen in Reichtum. Außerdem sollte zum Zölibat zurückgekehrt werden. Dass Priester nicht heiraten sollten, war zwar festgelegt worden, doch kaum einer hielt sich daran. Auch über die Bedeutung des Papstes selbst kam es zu Auseinandersetzungen. So gab es Bischöfe, die sich dem Papst nicht unterordnen wollten. Viele der Reformbemühungen blieben allerdings erfolglos.

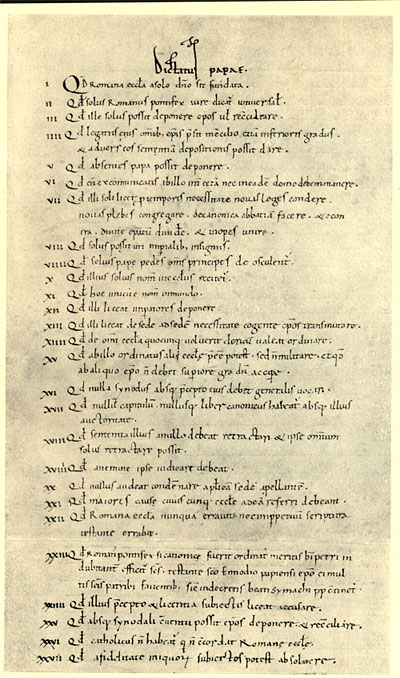

Das Papstwahldekret von 1059 und weitere Bestimmungen zur Papstwahl

Auch die Frage, wer den Papst bestimmen sollte, wurde aufgeworfen. Denn es kam immer wieder zu Streit, wer der nächste Papst werden sollte. Immer wieder wurden auch Gegenpäpste ernannt. So bestimmte eine Verordnung im Jahr 1059, wer Papst werden durfte: das Papstwahldekret. Der Papst wurde nun nämlich nur noch von den Kardinälen gewählt - so wie es bis heute ist. Ein Kardinal ist das höchste Amt in der katholischen Kirche nach dem Papst.

Die Bindung des Papsttums an die weltliche Macht wurde im hohen Mittelalter so aufgelöst. Der römisch-deutsche Kaiser hatte kein Mitspracherecht mehr. Neu war zudem auch, dass ein Papst nicht mehr wie bisher aus Rom kommen musste.

Eine Neuerung in dieser Zeit stellte auch der Ausbau der römischen Kurie dar: Der Heilige Stuhl (der Amtssitz des Bistums Roms) und die katholische Kirche bauten eine eigene Verwaltung mit eigenem Personal auf.

1179 wurde dann festgelegt, dass ein Papst mit einer Zweidrittelmehrheit gewählt werden muss. 1274 wurde die Wahl durch ein Konklave festgelegt. Diese Regelungen gelten bis heute.

Reform-Papsttum

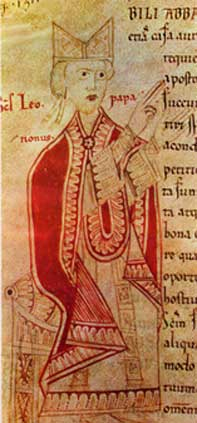

Päpste, die sich für die Änderungen und somit für die Erneuerung der Kirche einsetzten, nennt man auch Reformpäpste. Das Reformpapsttum war im 11. Jahrhundert die Zeit zwischen 1046 und 1075. Der Anspruch des römischen Bischofs als Oberhaupt der gesamten Kirche wurde von den Reformpäpsten durchgesetzt. Es kam darum aber auch zum Bruch mit der Ostkirche (Morgenländisches Schisma).

Zu diesem Reformpapsttum zählt man neben Papst Gregor VII. (1073-1085) auch die Päpste Clemens II. (1046-1047), Leo IX. (1049-1054), Viktor II. (1055-1057), Stephan IX. (1057-1058), Nikolaus II. (1058-1061), Alexander II. (1061-1073), Viktor III. (1086-1087) und Urban II. (1088-1099).